Émilia STÉFANI-LAW

Émilia STÉFANI-LAW,

Paysage ultrasensible

11.09 — 16.11.2025

Vernissage / Opening 11.09.2025 17h

L’exposition Paysage ultrasensible réunit un ensemble de photographies d’Émilia Stéfani-Law tirées de la série Rivages, datant de 2023 et 2024, ainsi qu’une vidéo d’Anatole Mélot réalisée en 2024 et intitulée Coal Mining. Elle interroge la représentation du paysage à travers le regard de deux artistes visuels issus de générations différentes. L’exposition est accompagnée par la parution du livre Rivages d’Émilia Stéfani-Law, accompagnée d’un texte de l’écrivain et dramaturge Jean-Christophe Bailly.

—

EN

It is primarily through its visual dimension that we approach the landscape. And yet, whatever its components, it also engages all our other senses. When we begin to consider it through the lens of these other senses, the landscape becomes more intimate—more akin to us. While learning to calibrate distance is certainly essential, we must not hesitate to think of our relationship to the landscape as one of listening and touch. Whether natural, rural, or urban, the landscape is constantly shifting beneath our feet and before our eyes—always singular, complex, and sensitive—ultrasensitive. Jean-Christophe Bailly

Paysage ultrasensible

Textes

Français

-

C’est massivement par son aspect visuel que l’on aborde le paysage. Pourtant, quelles que soient ses composantes, il affecte aussi tous nos autres sens, et l’on s’aperçoit qu’en le considérant par le biais de ces autres sens, il devient plus proche et plus ressemblant. Si apprendre à régler la distance compte énormément, il ne faut pas hésiter pourtant à penser la relation au paysage comme une écoute et comme un toucher. Naturel, rural ou urbain, le paysage se transforme sans cesse sous nos pas et nos yeux, toujours singulier, complexe et sensible, ultrasensible. Jean-Christophe Bailly

L’exposition Paysage ultrasensible réunit un ensemble de photographies d’Émilia Stéfani-Law tirées de la série Rivages, datant de 2023 et 2024, ainsi qu’une vidéo d’Anatole Mélot réalisée en 2024 et intitulée Coal Mining. Elle interroge la représentation du paysage à travers le regard de deux artistes visuels issus de générations différentes. L’exposition est accompagnée par la parution du livre Rivages d’Émilia Stéfani-Law, accompagnée d’un texte de l’écrivain et dramaturge Jean-Christophe Bailly.

Depuis ses débuts, la photographie est étroitement liée au paysage. Les contraintes techniques et la nécessité de longs temps d’exposition, qui imposaient des sujets statiques, ont orienté naturellement les premiers photographes vers des scènes paysagères. En 1826, Nicéphore Niépce réalise le tout premier cliché permanent de l’histoire, Point de vue du Gras, une vue prise depuis la fenêtre de sa maison en Bourgogne. Cette image, obtenue à l’aide d’une chambre noire, d’une plaque d’argent enduite de bitume et à la suite de plusieurs jours de pose, fixait enfin une image jusque-là instable, dont une première version s’était effacée à la lumière.

À la fin du XIXe siècle, face à la diffusion croissante de la photographie dans la société, le mouvement pictorialiste cherche à élever ce médium au rang d’art en s’inspirant des techniques picturales. Des photographes comme Edward Steichen, ou Édouard Hannon en Belgique, recourent à des effets comme le flou artistique pour évoquer la peinture impressionniste. Au cours du XXe siècle, la photographie américaine se caractérise par la diversité des regards portés sur le paysage.

En 1975, l’exposition New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape marque une rupture majeure en étendant la notion de paysage à des environnements ordinaires, souvent urbains ou industriels. Des photographes comme Robert Adams ou Lewis Baltz documentent ces lieux sans chercher à les sublimer, adoptant une approche volontairement neutre et dépouillée qui influencera durablement la photographie contemporaine. À partir des années 80, les “missions photographiques” sont des commandes publiques passées avec l’objectif de représenter les transformations induites par la société contemporaine sur des territoires et des paysages choisis. Dès lors, le paysage devient un indicateur des transformations du monde, oscillant entre outil technique, vecteur artistique, exigence documentaire et démarche esthétique. Ainsi, le paysage n’est pas un simple genre artistique. Il constitue une construction culturelle de l’espace, une représentation façonnée par un regard et un cadre. Il reflète la manière dont les sociétés organisent, perçoivent et habitent leur environnement. La nature ne devient paysage que lorsqu’elle est mise en scène pour être contemplée, une mise en scène à laquelle la photographie contribue pleinement.

Les œuvres d’Émilia Stéfani-Law et d’Anatole Mélot proposent deux expériences sensibles et résolument contemporaines du paysage. Au propre comme au figuré, elles interrogent leur point d’observation, leur façon de composer avec l’héritage visuel d’un genre historique et leur confrontation aux enjeux environnementaux qui s’imposent désormais à tout regard sur le monde. Leur regard s’écarte de toute posture surplombante, de toute affirmation de domination humaine sur les éléments. Au contraire, et chacun·e selon sa sensibilité, ils s’approchent au plus près du sol et de la matière, comme pour en explorer les replis et en sonder les mystères. Loin de tout discours militant, Émilia Stéfani-Law et Anatole Mélot invitent à une expérience pleinement immersive : une plongée sensorielle dans les strates de la terre. L’œil plonge dans des espaces progressivement sans échelle, à la fois proches et lointains, familiers et énigmatiques. Le regard effleure puis s’enfonce dans la densité du minéral et dans les failles de la terre, jusqu’à ce que le réel s’ouvre sur un imaginaire des profondeurs, souterrain, vibrant : un monde qui sourd, gronde et échappe à toute maîtrise.

Olivier GRASSER

-

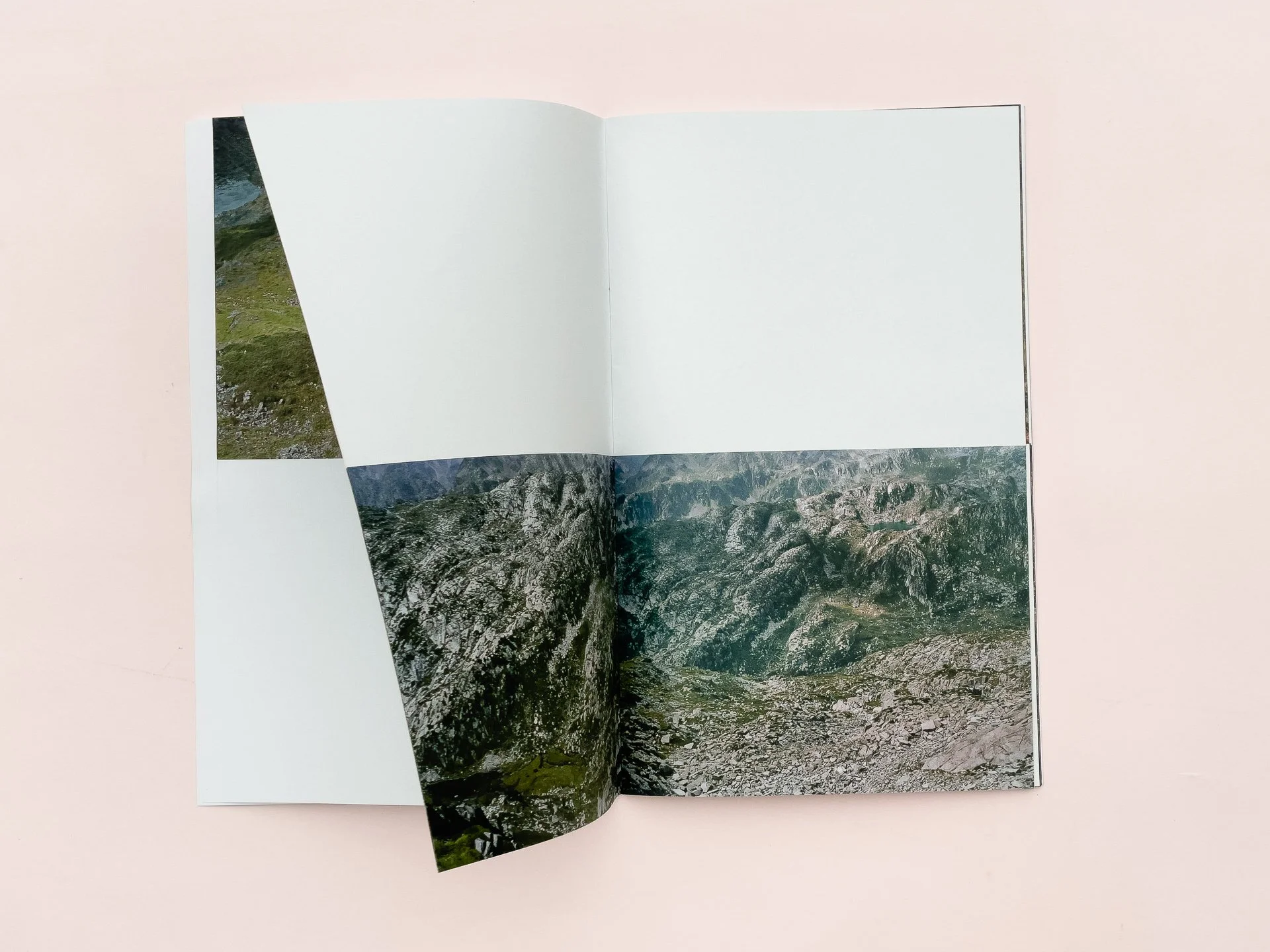

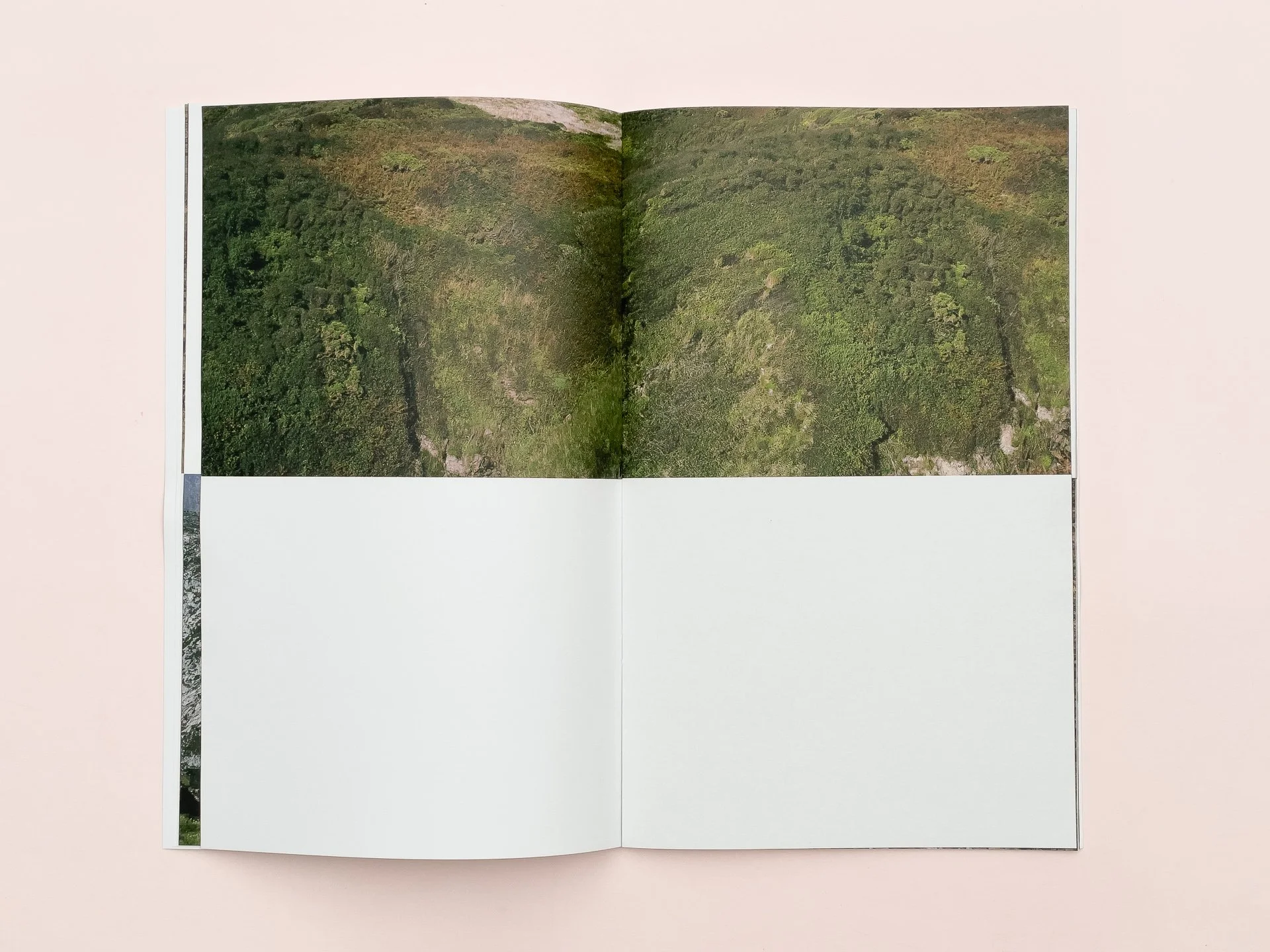

Émilia Stéfani-Law tire sa matière photographique de sa pratique de la marche, dans des régions aux paysages arides, dénudés et minéraux, où la végétation se fait rare et où affleure la matière brute. Elle affectionne les lieux, loin des circuits balisés et trop fréquentés, où se donne à contempler le façonnage immémorial de la nature par le temps géologique.

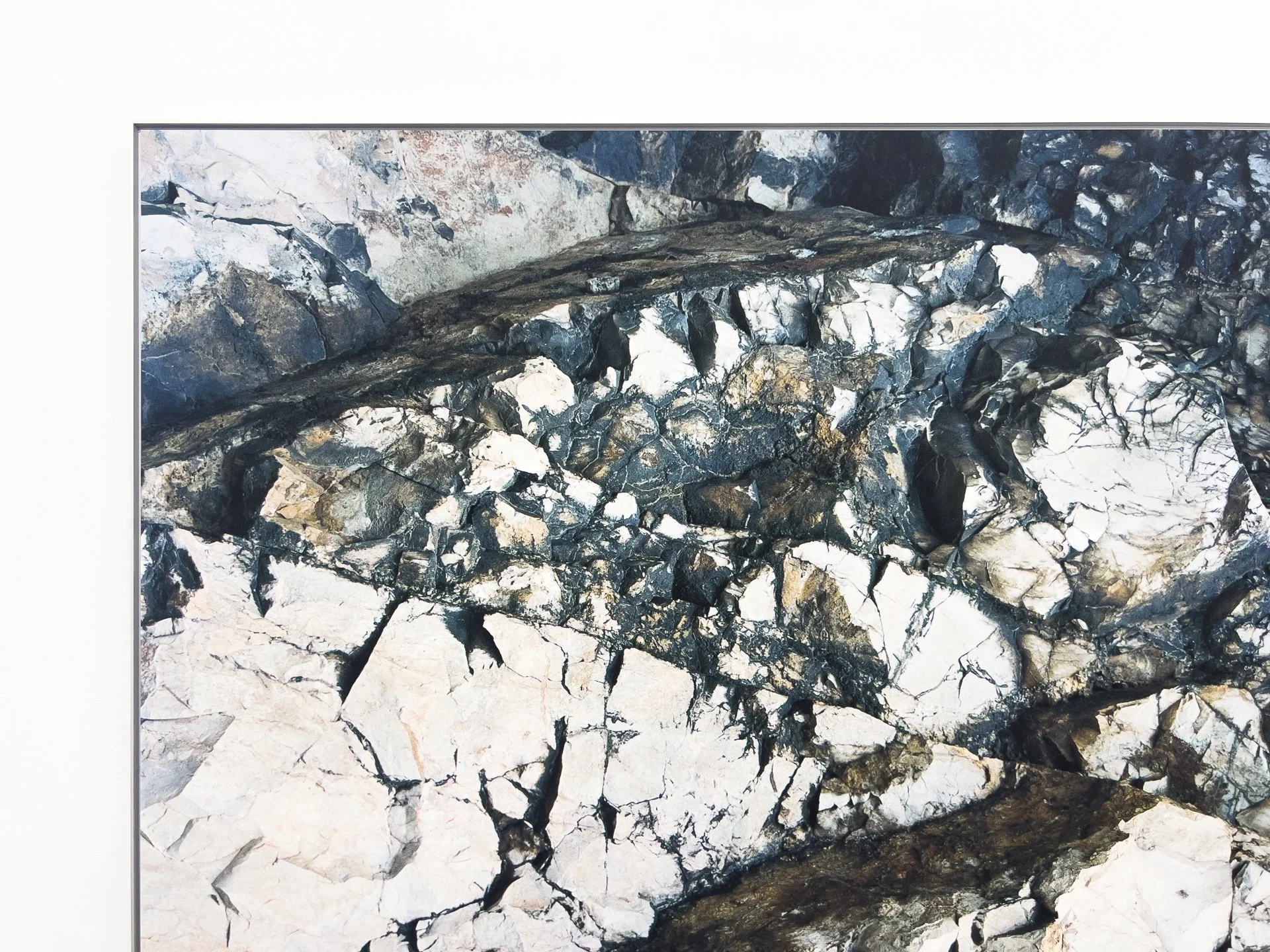

Dans toute la richesse de leurs détails et la rigueur de leurs cadrages, ses photographies dépassent largement le statut de simples représentations de la nature. Elles sont des compositions d’une grande complexité, à la fois sensibles et rigoureusement documentaires, à propos desquelles l’écrivain et poète Jean-Christophe Bailly écrit : « À certains égards, on pourrait parler d’une approche objective, d’un quasi diagnostic, où chaque cadrage se donne pour tâche de révéler ce qui est, ce qui est là, en le tenant à l’écart de tout aspect de pittoresque ou d’anecdote.

Cet aspect général, qui implique une certaine austérité, et qui fait de chaque image un relevé, agit, avec la répétition, comme une succession de stases documentaires que l’on se surprend à scruter. Ce que l’on découvre, et qui donne au propos toute son épaisseur, c’est que nous sommes devant une échelle flottante, où les catégories du proche et du lointain, au lieu de se clarifier tranquillement comme devant un horizon qui les rendrait lisibles, superposent leurs effets : à quelle distance sommes-nous de ce monde qui tantôt fait quand même étendue, tantôt semble se recroqueviller dans sa pulsation la plus intime ?

Si sur certaines de ces images – celles où un peu de ciel a été laissé, celles, plutôt enherbées, où un effet de vallon se maintient –, la référence aux attendus du paysage reste effective, il en est d’autres, et ce sont les plus nombreuses, où la proximité est si grande que l’on a l’impression de passer en rase-mottes au-dessus de la peau de la Terre, jusqu’à en percevoir les moindres rides et les plus légers accidents. »

À un moment donné, une bascule s’opère : le réalisme cède, le regard se trouble, saturé par l’abondance des informations visuelles et l’absence de repères d’échelle. Le paysage se dématérialise en une masse organique, presque informe. Il devient matière à part entière. Chaque détail retient l’œil comme le ferait une peinture, et semble inviter la main à le toucher, à entrer en contact avec lui, dans une forme d’incarnation haptique, presque communicative. Ce serait comme si la totalité du corps était prête à s’engager, prolongeant l’expérience immersive du randonneur. Le regard plonge et s’enfonce dans la matière de l’image.

Texte d'Olivier GRASSER

English

-

It is mostly through its visual aspect that we approach the landscape. Yet, whatever its components may be, it also affects all our other senses, and we realize that when we consider it through these other senses, it becomes closer and more familiar. While learning to manage distance is essential, we should not hesitate to think of our relationship to the landscape as an act of listening and of touching. Natural, rural, or urban, the landscape is constantly transformed under our feet and before our eyes, always singular, complex, and sensitive—ultrasensitive. Jean-Christophe

Bailly The exhibition Ultrasensitive Landscape brings together a selection of photographs by Émilia Stéfani-Law from the series Rivages (2023–2024), along with a video by Anatole Mélot created in 2024 and entitled Coal Mining. It questions the representation of landscape through the vision of two visual artists from different generations. The exhibition is accompanied by the publication of the book Rivages by Émilia Stéfani-Law, with a text by the writer and playwright Jean-Christophe Bailly.

Since its beginnings, photography has been closely tied to landscape. Technical constraints and the necessity of long exposure times, which required static subjects, naturally led early photographers toward landscape scenes. In 1826, Nicéphore Niépce produced the very first permanent photograph in history, View from the Window at Le Gras, taken from the window of his house in Burgundy. This image, obtained with a camera obscura, a silver plate coated with bitumen, and after several days of exposure, finally fixed an image that had previously been unstable—its first version had faded in the light.

By the end of the 19th century, faced with the growing dissemination of photography in society, the Pictorialist movement sought to elevate the medium to the rank of art by drawing inspiration from pictorial techniques. Photographers such as Edward Steichen, or Édouard Hannon in Belgium, used effects like artistic blur to evoke Impressionist painting. During the 20th century, American photography was marked by a diversity of perspectives on the landscape. In 1975, the exhibition New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape represented a major rupture, extending the notion of landscape to ordinary environments, often urban or industrial. Photographers such as Robert Adams or Lewis Baltz documented these places without attempting to glorify them, adopting a deliberately neutral and stripped-down approach that would have a lasting influence on contemporary photography.

From the 1980s onward, “photographic missions” were public commissions intended to represent the transformations induced by contemporary society on chosen territories and landscapes. From then on, landscape became an indicator of transformations in the world, oscillating between technical tool, artistic vector, documentary requirement, and aesthetic pursuit.

Thus, landscape is not a simple artistic genre. It constitutes a cultural construction of space, a representation shaped by a gaze and a frame. It reflects the way societies organize, perceive, and inhabit their environment. Nature only becomes landscape when it is staged to be contemplated, a staging to which photography fully contributes.

The works of Émilia Stéfani-Law and Anatole Mélot propose two sensitive and resolutely contemporary experiences of landscape. Both literally and figuratively, they question their point of observation, their way of engaging with the visual heritage of a historical genre, and their confrontation with the environmental issues that now shape every way of looking at the world.

Their vision departs from any lofty stance or affirmation of human domination over the elements. On the contrary, each according to their own sensitivity, they draw close to the ground and to matter itself, as if to explore its folds and probe its mysteries. Far from any militant discourse, Émilia Stéfani-Law and Anatole Mélot invite us into a fully immersive experience: a sensory plunge into the strata of the earth. The eye plunges into spaces gradually without scale, at once near and distant, familiar and enigmatic. The gaze brushes, then sinks into the density of mineral matter and the fractures of the earth, until reality opens onto an imaginary realm of depths—underground, vibrant: a world that seeps, rumbles, and eludes all control.

Olivier GRASSER

-

Émilia Stéfani-Law draws her photographic material from walking—specifically through arid, bare, and mineral territories, where vegetation is sparse and the raw material of the land is laid bare. She gravitates toward places far from well-worn paths, where the geological shaping of the landscape over deep time is made visible to the eye.

Her photographs, rich in detail and precisely composed, transcend the idea of nature as subject matter. They are both sensorial and rigorously documentary. Writer and poet Jean-Christophe Bailly describes them this way: “In some respects, one might speak of an objective approach, a kind of diagnosis, in which each frame sets itself the task of revealing what is — what is there — keeping it at a distance from anything picturesque or anecdotal.

This general attitude, implying a certain austerity and turning each image into a kind of survey, works—through repetition—as a series of documentary stases that one finds oneself scrutinizing. What emerges, giving the work its full depth, is that we are faced with a floating scale, where the categories of near and far, instead of clarifying before a readable horizon, overlap in their effects: how far are we from this world that sometimes appears as an expanse, and at other times seems to shrink into its most intimate pulsation? If in some images—those with a glimpse of sky, or where a grassy hollow suggests a valley—the expected codes of landscape remain intact, there are others—by far the most numerous—where the proximity is so intense one feels they’re skimming low over the skin of the Earth, catching even its tiniest creases and subtlest irregularities.”

At a certain point, realism seems to give way: the eye becomes overwhelmed by the abundance of visual information and the loss of scale. The landscape dematerializes into an organic, almost formless mass. It becomes pure matter. Every detail grips the eye like a painting, inviting the hand to reach out and touch—a haptic, almost communicative incarnation. As if the whole body were ready to engage, extending the immersive experience of the solitary walker. The gaze dives into the very substance of the image.

Text by Olivier GRASSER

Articles de presse

Biographie

Le travail d'Émilia Stéfani-Law explore la représentation contemporaine du paysage à travers une approche sensorielle et immersive. En capturant la matière brute de territoires arides et minéraux, ses photographies transcendent le simple document pour révéler la pulsation intime de la Terre. Ses images, caractérisées par une échelle flottante et une absence de repères, oscillent entre relevé topographique et abstraction, invitant le spectateur à une expérience à la fois haptique et contemplative.

Une pratique ancrée dans la marche, le dépouillement et une attention rigoureuse à la composition.

-

Émilia Stéfani-Law's work explores the contemporary representation of landscape through a sensory and immersive approach. By capturing the raw matter of arid and mineral territories, her photographs transcend mere documentation to reveal the intimate pulse of the Earth. Her images, characterized by a floating scale and a lack of points of reference, oscillate between topographical survey and abstraction, inviting the viewer into a simultaneously haptic and contemplative experience.

A practice grounded in walking, minimalism, and a rigorous attention to composition.

-

(PARIS 1979) LIVES AND WORKS IN BRUSSEL.

EXHIBITIONS2021 Une bibliothèque photographique, Espace André Chedid,

Issy-les-moulineaux (F)

Raconte moi Boch, Musée Keramis, La Louvière (B)

2019 Affleuré, galerie La Part du Feu, Bruxelles (B)

2018 Tournfluß VIII, Bruxelles (B)

2015 La mue, Contretype, Bruxelles (B)

2015 Venir Voir, Le Botanique, Angles Vifs / Yellow now, Bruxelles (B)

2013 Le refuge, La Part du Feu, Bruxelles (B)

2012 Rien de plus, rien de moins, avec O. Cornil, Contretype (B)

2011 Propositions d'artistes, Contretype, Bruxelles (B)

2011 Utopie(s), Biennale de photographie en Condroz, Marchin (B)

2010 Littoral, Centre Culturel Jacques Franck, Bruxelles (B)

2010 Entre chiens et loups, Centre Culturel Markten, Bruxelles (B)

2008 In Focus, International Photography Festival, Vilnius (L)

2006 Issues, Neï Liicht centre d'art du Luxembourg, Dudelange (L)

PUBLICATIONS

2025 Rivages, coédition Contretype / Galerie La Part du Feu

2021 Les carnets du paysage, n°38, entretien avec Marcelline Delbecq

2019 Affleuré, auto-édition, avec le soutien de la fédération Wallonie Bruxelles

2018 Une longue peine, Edition La passe du vent (Lyon)

2015 Big Big Wednesday, Portland, Oregon (E.U)

2014 Le refuge / White days, Yellow Now (B)

2010 La selec' n° 13, la médiathèque de Bruxelles (B)

FORMATION

Philosophie Université Paris Nanterre, Master en cours (F)

2018 / 2019 Atelier des écritures contemporaines, La Cambre, Bruxelles (B)

1999 / 2002 Photographie ESAV le 75, Bruxelles (B)

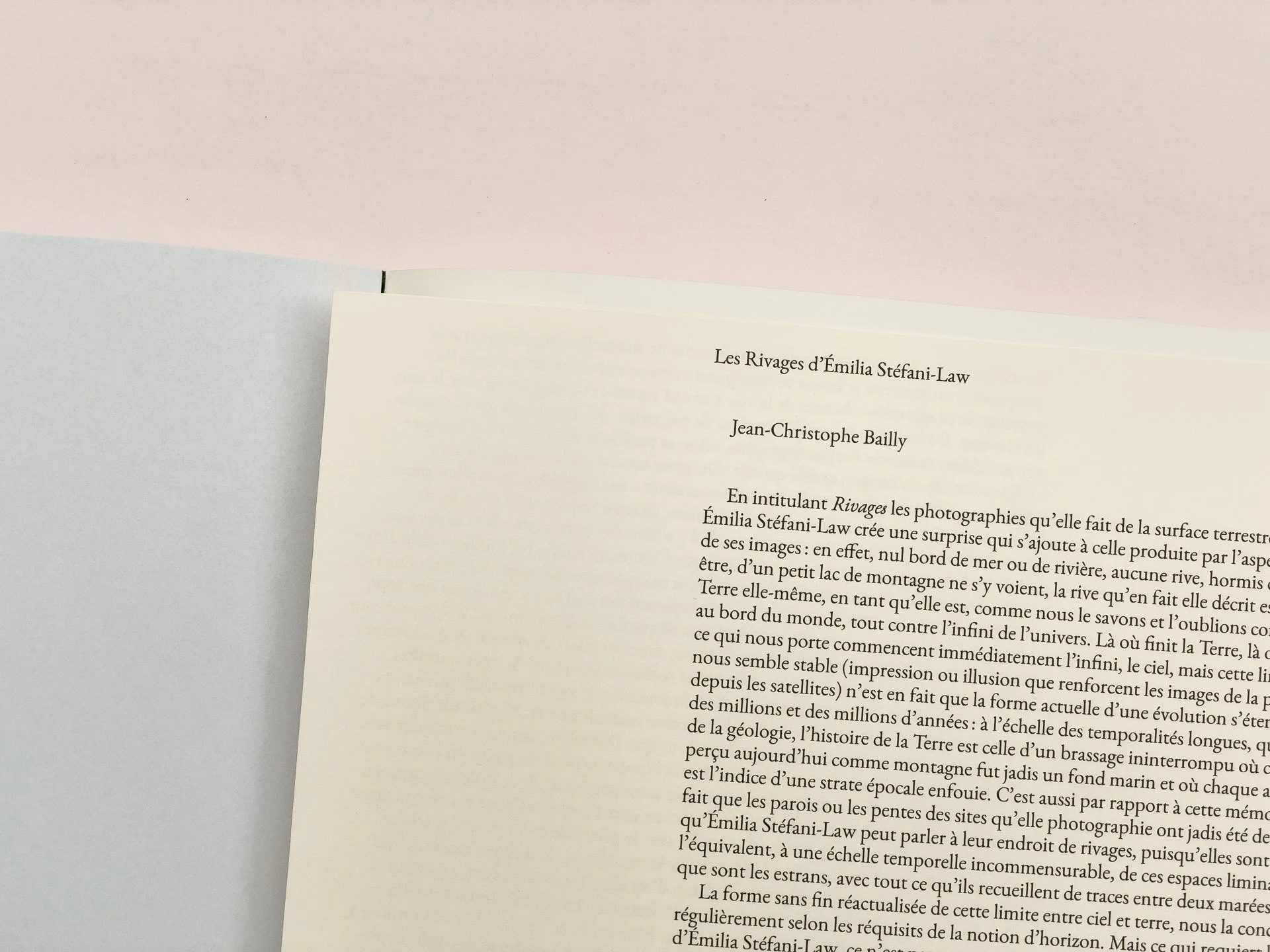

Livre / Book

Photographies | Foto's / Photographs

Émilia Stéfani-Law

Texte | Tekst | Text

Jean-Christophe Bailly

Auto-édition réalisée grâce au soutien de Contretype / Centre d'art pour l'image et la photographie contemporaine et de la galerie La Part du Feu.

200 exemplaires (fr-en-nl)

20€

Maquette / Lay-out

Lionel Maes, Émilia Stéfani-Law

Photogravure | Fotogravure

Atelier KZG

Traduction | Vertaling| Translation NI.

Piet Joostens

Traduction Vertaling Translation Eng.

Patrick Lennon

-

À certains égards, on pourrait en effet parler d’une approche objective, d’un quasi diagnostic, où chaque cadrage se donne pour tâche de révéler ce qui est, ce qui est là, en le tenant à l’écart de tout aspect de pittoresque ou d’anecdote.

Cet aspect général, qui implique une certaine austérité, et qui fait de chaque image un relevé, agit, avec la répétition, comme une succession de stases documentaires que l’on se surprend à scruter.

Ce que l’on découvre, et qui donne au propos toute son épaisseur, c’est que nous sommes devant une échelle flottante, où les catégories du proche et du lointain, au lieu de se clarifier tranquillement comme devant un horizon qui les rendrait lisibles, superposent leurs effets : à quelle distance sommes-nous de ce monde qui tantôt fait quand même étendue, tantôt semble se recroqueviller dans sa pulsation la plus intime ?

Si sur certaines de ces images – celles où un peu de ciel a été laissé, celles, plutôt enherbées, où un effet de vallon se maintient –, la référence aux attendus du paysage reste effective, il en est d’autres, et ce sont les plus nombreuses, où la proximité est si grande que l’on a l’impression de passer en rase-mottes au-dessus de la peau de la Terre, jusqu’à en percevoir les moindres rides et les plus légers accidents.

Jean-Christophe Bailly

(Extrait) -

In certain respects, we could indeed speak of an objective approach, a quasi-diagnosis, in which each frame takes on the task of revealing what is, what is there, steering clear of the picturesque or anecdotal in any form.

This overall aspect, which implies a certain austerity and turns each image into a survey, acts, through repetition, like a succession of documentary stills that we find ourselves scrutinizing.

What we discover, and what lends the argument its depth, is that we are faced with a floating scale, where the categories of near and far, instead of being quietly clarified as if set against a horizon that would render them legible, superimpose their effects: how far are we from this world, a world that now expands and now seems to shrivel up in its most intimate impulse?

While, in some of these images – those with a little sky remaining, those marked with grass where a valley can be detected –, the reference to the expectations of the landscape remains effective, there are others, the majority, where we are so close that we have the impression of flying low over the skin of the Earth, to the point of perceiving its minutest wrinkles and slightest undulations.

Jean-Christophe Bailly

(2024 excerpt) Translation Patrick Lennon -

In zeker opzicht is er inderdaad sprake van een objectieve aanpak, een diagnostiek haast, waarbij elke kadrering wil laten zien wat aanwezig is en bestaat, ver van het pittoreske en het anekdotische.

Die algemene aanblik, die een zekere soberheid impliceert en elk beeld op een inventaris doet lijken, werkt, bij herhaling, als een opeenvolging van stilstaande documentaire fasen die we automatisch gaan bestuderen.

Wat we dan ontdekken, en wat het opzet zijn volle betekenis geeft, is dat we te maken hebben met een glijdende schaal waarin de categorieën van dichtbij en veraf, in plaats van geleidelijk aan duidelijker te worden, zoals wanneer je voor een horizon staat die ze leesbaar maakt, hier hun effecten samenvoegen: hoe ver staan we juist van deze wereld die nu eens zo uitgestrekt lijkt en zich dan weer tot haar intiemste polsslag lijkt te reduceren?

Op sommige beelden — die waar nog een beetje lucht te zien is, of waar we dankzij enige begroeiing nog de indruk van een vallei behouden — blijft de verwijzing naar het vertrouwde landschap overeind, maar er zijn er ook, en die zijn nog het talrijkst, waarop de nabijheid zo groot is dat je het gevoel hebt rakelings over de huid van de aarde te scheren, zo laag dat je er de kleinste rimpels en oneffenheden van kunt zien.

Jean-Christophe Bailly

(2024) Translation Piet Joostens

Événements durant l’expostion

Events during the exhibition

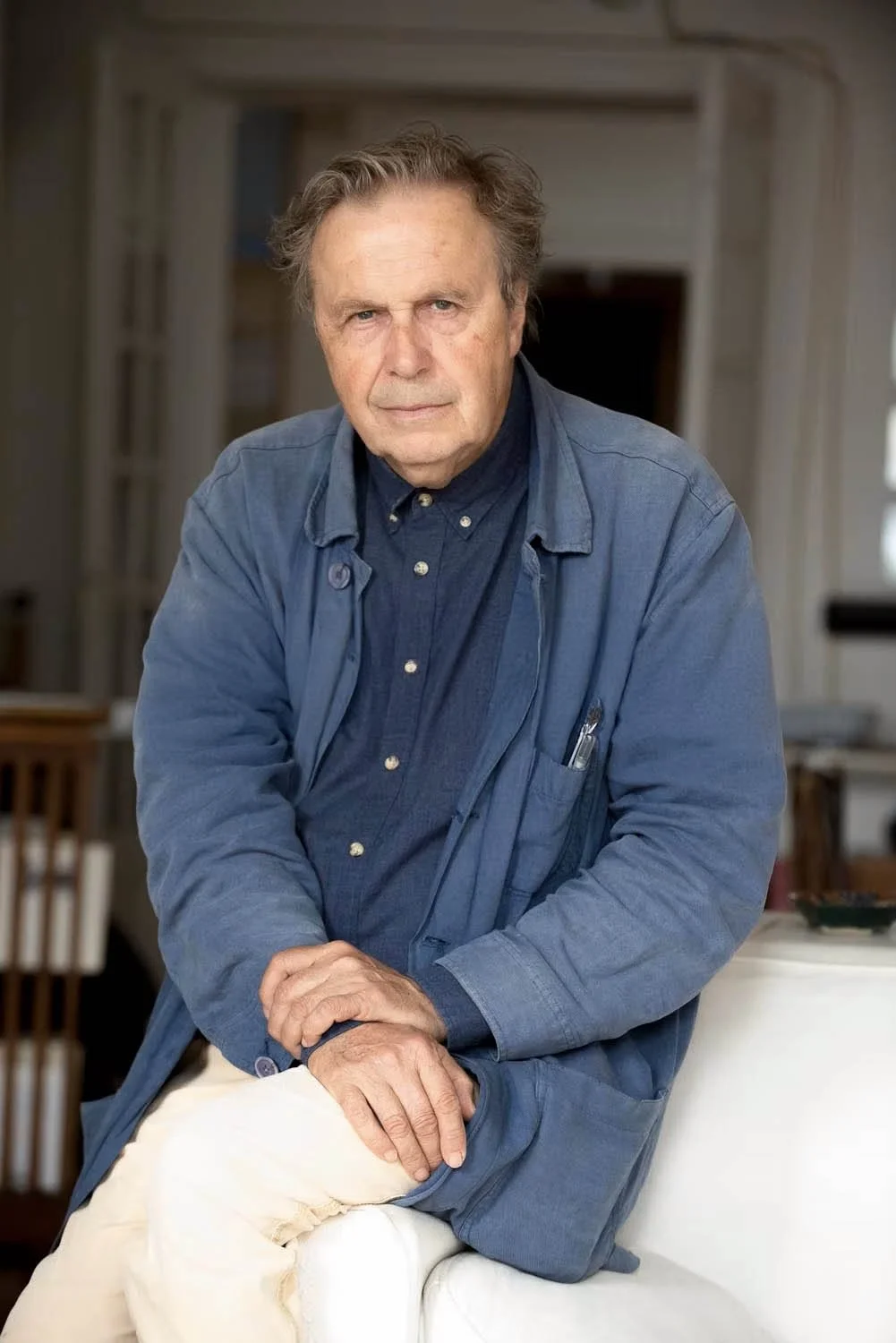

© Jérôme Panconi

Conférence 1.10 19h30

à BOZAR

Le Paysage ultrasensible avec Jean-Christophe Bailly en partenariat avec JAP / Jeunesse et Arts Plastiques

Jean-Christophe Bailly, poète, essayiste et philosophe, développe une œuvre où le paysage devient lieu de pensée et de mémoire. Fondateur de revues et actif au théâtre comme à l’enseignement, il relie littérature, art et philosophie dans une poétique ouverte du monde.

Conférence 16.10 18h30

à l’ARBA

Tout près, à la surface du monde.

Né en 1960 à Montréal, Alain Paiement a étudié les arts visuels à l’Université du Québec à Montréal, à l’ENSAV/La Cambre de Bruxelles et à l’Université de Paris. Entre 1989 et 2020, il a enseigné dans trois universités à Montréal ainsi qu’à l’Université d’Ottawa. À partir de 2005, en tant que professeur à l’UQAM, il a été responsable de la section photo et fut impliqué dans les cycles supérieurs. Ses œuvres ont été vues lors de nombreuses expositions nationales et internationales depuis les années 1980.

-

Plus récemment, il a présenté l’exposition Cosmic Blues en 2023 à la galerie Hugues Charbonneau à Montréal. Il a fait partie des expositions Vues de l’intérieur au Musée des beaux-arts de Montréal (2022), Globalscape/Rethinking Collectivity dans le cadre de la triennale de Guangzhou (2021) et There All is Order and Beauty à Argos Centre for art and media (Bruxelles, 2019). Le Musée d’art contemporain de Montréal a présenté son projet Bleu de bleu à l’automne 2019.

Il a réalisé plusieurs œuvres intégrées dans des architectures publiques, dont Ondes croisées dans le pavillon des sciences de l’Université de Montréal (2020) et Modèles analogues dans le pavillon de Design de l’École de Technologie Supérieure de Montréal (2025).

Ses recherches s’intéressent aux relations entre des structures ordonnées et des phénomènes chaotiques, à diverses échelles, du micro au macro. Elles sont pluridisciplinaires, basées sur des méthodes influencées par les sciences géographiques. Les sujets qui intéressent l’artiste sont variés : géographie des flux et des territoires conquis sur la mer; architectures de connaissance, de commerce ou de pouvoir; tessellations inspirées de la génétique, ornementations provenant de multiples cultures; débordements innombrables d’objets, de foules et d’êtres vivants. Les configurations connues des sujets abordés sont repensées par des procédés de déconstruction-reconstruction qui produisent des vues improbables des réalités représentées. Ce processus a pour effet d’interroger la construction de notre relation au monde.

En somme, depuis 40 ans, le mapping a été un leitmotiv dans la démarche de l’artiste.

Actuellement en résidence à Contretype, Alain Paiement reconnecte avec la ville où il a vécu un peu plus de sept années, par intermittence, dans les années 80 et 90. Les enjeux écologiques, historiques, sociaux et politiques qui l’ont toujours passionné sont encore aujourd’hui au cœur de son approche. Maintenant à Bruxelles, dans la ville où s’est forgée son identité artistique, l’artiste embrasse la complexité multiculturelle de la ville dans un processus d’archéologie du présent. Cette démarche est en résonance avec une réflexion sur l’interculturalité vécue à Montréal, mais avec une perspective inédite dans le contexte bruxellois.

MUSEUM NIGHT FEVER 18.10 19h — 1h

Contretype vous présente la performance CREATURES en partenariat avec la Brussels Art Pole.

Contretype explore la photographie contemporaine et ses liens avec l’image en mouvement. Quatre danseur·euses investiront les espaces du musée pour la soirée en incarnant des “Créatures”. À travers la danse et la pole dance, leurs corps deviennent les témoins de leur langage et de leur sensibilité. Des performances immersives prendront vie, floutant les limites entre les murs, les corps et l’imaginaire.

Contretype focuses on contemporary photography and its dialogue with moving images. Four dancers will take over the museum spaces for the night as “Creatures”. Dance and pole dance become tools of communication where their bodies will blur the boundaries between landscapes, architecture, and imagination.

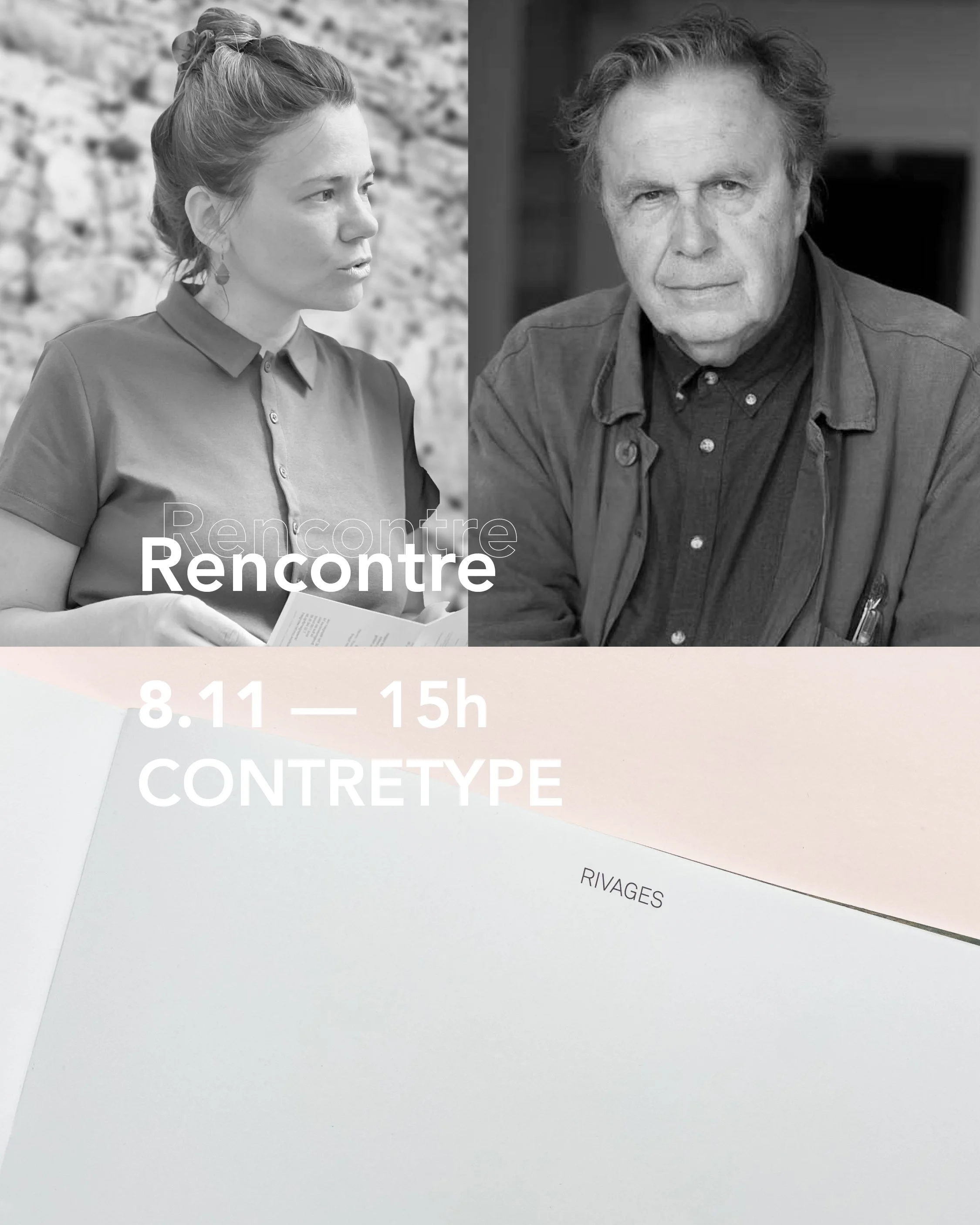

Rencontre 8.11 — 15h

Dans l’exposition, rencontre entre Jean-Christophe Bailly et Émilia Stéfani-Law animé par Dirk Dehouck.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

(présentation en français)